لطالما كان البحث العلمي المحرك الأساسي للتقدم البشري. فمنذ العصور القديمة، ساهمت الاكتشافات العلمية في تحسين جودة الحياة، بدءًا من الطب وعلاج الأمراض، مرورًا بالتكنولوجيا التي سهّلت حياتنا اليومية، وصولًا إلى استكشاف الفضاء وفهم أسرار الكون. لا يقتصر تأثير البحث العلمي على المختبرات والأكاديميين فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد، والصناعة، وحتى السياسات الحكومية التي تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

في عصرنا الحديث، أصبح البحث العلمي أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات معقدة مثل تغير المناخ، الأوبئة، والذكاء الاصطناعي. الحلول لهذه القضايا لا تأتي إلا من خلال دراسات دقيقة وتجارب علمية متواصلة. لذلك، فإن دعم البحث العلمي والاستثمار فيه ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام.

معايير اختيار هذه الأبحاث

عند تصنيف أفضل 10 أبحاث علمية في هذا المقال، اعتمدنا على مجموعة من المعايير لضمان تقديم أهم وأثرى الاكتشافات، ومنها:

- التأثير التاريخي والعلمي: هل ساهم البحث في تغيير مسار العلم أو تقديم فهم جديد لمجال معين؟

- التطبيقات العملية: مدى استفادة البشرية من هذا الاكتشاف في الحياة اليومية أو المجالات الطبية والتكنولوجية.

- الاعتراف العلمي: هل حصل البحث على جوائز علمية مرموقة أو تم نشره في مجلات علمية ذات تأثير عالمي؟

- الابتكار والجدة: هل يمثل البحث قفزة نوعية أم تحسينًا تدريجيًا لمفاهيم سابقة؟

- الاستناد إلى أدلة قوية: هل تم دعم البحث بتجارب علمية موثوقة وقابلة للتكرار؟

بناءً على هذه المعايير، سنستعرض في هذا المقال الأبحاث العشرة التي غيرت مجرى العلم وساهمت في تشكيل العالم الذي نعيش فيه اليوم.

1. نظرية النسبية لأينشتاين

تأثيرها على الفيزياء الحديثة

في عام 1905، نشر ألبرت أينشتاين نظريته النسبية الخاصة، والتي غيرت فهمنا للزمان والمكان، ثم تبعها بالنسبية العامة عام 1915، التي قدمت تصورًا جديدًا للجاذبية. هذه النظريات حطمت المفاهيم التقليدية التي قدمها نيوتن، حيث أوضحت أن الزمن والمكان ليسا ثابتين، بل يتغيران وفقًا للسرعة والجاذبية.

أحد أبرز تأثيرات النظرية هو تفسيرها لحركة الأجسام الضخمة في الفضاء وتأثير الجاذبية عليها. كما أنها وفرت أساسًا لفهم الثقوب السوداء وتمدد الكون، وهي مفاهيم جوهرية في علم الفلك الحديث. بدون النسبية، لم نكن لنفهم الظواهر الكونية مثل انحناء الضوء حول الأجرام الضخمة أو تمدد الزمن بالقرب من الأجسام ذات الجاذبية العالية.

التطبيقات العملية مثل GPS

قد تبدو نظرية النسبية وكأنها أمر نظري بعيد عن حياتنا اليومية، لكن في الواقع، العديد من التقنيات الحديثة تعتمد عليها، ومن أهمها أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS).

الأقمار الصناعية التي تدير نظام GPS تدور حول الأرض بسرعات عالية وعلى ارتفاعات مختلفة، مما يجعل تأثيرات النسبية تلعب دورًا أساسيًا. وفقًا للنسبية الخاصة، تتحرك الأقمار الصناعية بسرعة كبيرة مقارنة بالأشخاص على سطح الأرض، مما يؤدي إلى تباطؤ الوقت على متنها بنسبة طفيفة. أما وفقًا للنسبية العامة، فإن الجاذبية الأرضية أقوى بالقرب من سطح الأرض، مما يجعل الساعات الموجودة على الأقمار الصناعية تسير أسرع مقارنة بالساعات على الأرض.

لولا أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار، لحدث انحراف في تحديد المواقع يصل إلى 10 كيلومترات يوميًا! لذلك، يتم تصحيح الوقت على الأقمار الصناعية وفقًا لمعادلات أينشتاين لضمان دقة تحديد المواقع، مما يجعل خدمات مثل الخرائط والملاحة عبر الهواتف الذكية ممكنة.

تثبت نظرية النسبية كيف يمكن لاكتشاف علمي نظري أن يكون له تأثير هائل على التكنولوجيا الحديثة وحياتنا اليومية.

2. اكتشاف الحمض النووي DNA

كيف غيّر فهمنا للوراثة

قبل اكتشاف التركيب الجزيئي للحمض النووي (DNA)، كان العلماء يعرفون أن الصفات الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء، لكنهم لم يفهموا آلية هذا الانتقال بدقة. في عام 1953، تمكن العالمان جيمس واتسون وفرانسيس كريك، بمساعدة بيانات من روزاليند فرانكلين وموريس ويلكنز، من كشف البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي، مما أدى إلى ثورة في علم الوراثة.

يعمل DNA كمخطط جيني يحمل المعلومات اللازمة لتكوين وتشغيل الكائنات الحية. يتكون من أربع قواعد نيتروجينية (الأدينين A، والثايمين T، والجوانين G، والسيتوزين C) التي ترتبط ببعضها في نمط محدد، مما يسمح له بتشفير جميع المعلومات الوراثية. هذا الاكتشاف لم يُساعد فقط في فهم كيفية انتقال الصفات، ولكنه أيضًا كشف عن الطريقة التي تتحكم بها الجينات في وظائف الخلايا، مما مهد الطريق للعديد من الأبحاث في علم الوراثة والهندسة الجينية.

تأثيره على العلوم الطبية

كان لاكتشاف DNA تأثير هائل على مجال الطب، حيث أدى إلى تطوير العديد من التقنيات التي حسّنت تشخيص الأمراض وعلاجها، ومنها:

- العلاج الجيني: أصبح العلماء قادرين على تعديل الجينات لمعالجة الأمراض الوراثية مثل التليف الكيسي ومرض الخلايا المنجلية.

- اختبارات الحمض النووي: تُستخدم الآن في تشخيص الأمراض الوراثية، وتتبع الأنساب، وحتى في القضايا الجنائية لتحديد هوية الأفراد.

- الأدوية المستهدفة: ساعد فهم DNA في تطوير أدوية مخصصة للأفراد بناءً على تركيبتهم الجينية، مما عزز من فعالية العلاجات وخفض الآثار الجانبية.

- مشروع الجينوم البشري: اكتمل هذا المشروع في عام 2003، وساعد العلماء في فك شفرة الجينوم البشري بالكامل، مما فتح آفاقًا جديدة لفهم الأمراض المعقدة مثل السرطان والزهايمر.

بفضل اكتشاف DNA، أصبحنا قادرين اليوم على التلاعب بالمادة الوراثية، مما منح البشرية قوة غير مسبوقة لعلاج الأمراض وتحسين جودة الحياة، ولكنه أيضًا أثار قضايا أخلاقية حول كيفية استخدام هذه التقنية في المستقبل.

3. التطور والانتقاء الطبيعي – داروين

تفسير أصل الأنواع

في عام 1859، نشر العالم البريطاني تشارلز داروين كتابه الشهير “أصل الأنواع”، حيث قدم نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي. كانت هذه الفكرة ثورية لأنها قدمت تفسيرًا علميًا لكيفية تغير الكائنات الحية عبر الزمن لتتكيف مع بيئاتها، دون الحاجة إلى تدخل خارجي أو تصميم مسبق.

تنص النظرية على أن الأفراد في أي نوع بيولوجي يختلفون في سماتهم الوراثية، وأن بعض هذه الاختلافات تمنح ميزة للبقاء والتكاثر في بيئة معينة. على مدى أجيال، تتراكم هذه التغيرات المفيدة، مما يؤدي إلى نشوء أنواع جديدة وتطور الكائنات الحية.

من الأدلة التي تدعم التطور:

- السجل الأحفوري الذي يُظهر تغييرات تدريجية في الكائنات الحية على مدى ملايين السنين.

- التشابهات الجينية بين الكائنات الحية المختلفة، والتي تثبت أن جميع الكائنات الحية تشترك في أصل مشترك.

- التشريح المقارن الذي يُظهر كيف تتشابه هياكل بعض الكائنات على الرغم من اختلاف وظائفها، مثل عظام الأطراف في الثدييات والطيور.

تطبيقات النظرية في الطب وعلم الأحياء

لم تظل نظرية التطور مجرد فكرة نظرية، بل كان لها تطبيقات واسعة في العديد من المجالات، أبرزها الطب وعلم الأحياء:

- مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية: بسبب الانتقاء الطبيعي، تتطور البكتيريا لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية بمرور الوقت، مما يتطلب تطوير أدوية جديدة باستمرار.

- العلاج التطوري للأمراض: يساعد فهم كيفية تطور الفيروسات، مثل فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا، العلماء في تصميم لقاحات فعالة للتعامل مع الطفرات الجديدة.

- الطب الشخصي والجينات: تُستخدم مبادئ التطور لفهم كيفية تطور الأمراض الوراثية والتنبؤ بمخاطر الإصابة بها بناءً على التاريخ الجيني للأفراد.

- البيئة وحماية الأنواع: يُستخدم علم التطور في برامج الحفظ البيئي لفهم كيفية تكيّف الأنواع المهددة بالانقراض مع التغيرات البيئية وتحديد أفضل الاستراتيجيات لحمايتها.

نظرية التطور والانتقاء الطبيعي ليست مجرد فكرة تاريخية، بل هي حجر الأساس في علم الأحياء الحديث، وتساعدنا يوميًا في تطوير العلاجات وفهم التنوع الحيوي على كوكبنا.

4. نظرية الانفجار العظيم

كيف نشأ الكون؟

تُعد نظرية الانفجار العظيم (Big Bang Theory) التفسير العلمي الأكثر قبولًا لأصل الكون. وفقًا لهذه النظرية، بدأ الكون منذ حوالي 13.8 مليار سنة من نقطة شديدة الكثافة والحرارة تُعرف باسم المتفردة (Singularity)، حيث كان كل شيء مضغوطًا في مساحة صغيرة جدًا. ثم، في لحظة مفاجئة، بدأ الكون في التمدد بسرعة هائلة، ولا يزال هذا التمدد مستمرًا حتى يومنا هذا.

مع توسع الكون، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض، مما سمح بتكوين الجسيمات الأساسية مثل البروتونات والإلكترونات. بعد مئات الآلاف من السنين، تجمعت هذه الجسيمات لتشكيل الذرات الأولى، وأدى التفاعل بين الجاذبية والطاقة إلى تكوين المجرات، النجوم، والكواكب التي نراها اليوم.

هذه النظرية لا تجيب فقط عن سؤال “كيف بدأ الكون؟”، بل تقدم أيضًا تفسيرًا منطقيًا للتغيرات المستمرة التي نلاحظها في الفضاء، مثل توسع المجرات ووجود إشعاع كوني في الخلفية.

الأدلة العلمية الداعمة للنظرية

هناك العديد من الأدلة العلمية التي تدعم نظرية الانفجار العظيم، ومن أهمها:

- تمدد الكون: في عام 1929، اكتشف عالم الفلك إدوين هابل أن المجرات تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض، مما يعني أن الكون يتمدد. هذا الاكتشاف يدعم فكرة أن الكون كان أصغر وأكثر كثافة في الماضي، مما يشير إلى أنه بدأ من نقطة واحدة.

- إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (CMB): في عام 1965، اكتشف العالمان آرنو بينزياس وروبرت ويلسون إشعاعًا خافتًا قادمًا من جميع الاتجاهات في الفضاء. يُعتقد أن هذا الإشعاع هو البقايا الحرارية للانفجار العظيم، وهو أحد أقوى الأدلة على صحة النظرية.

- النسب الدقيقة للعناصر الكيميائية: تتوقع نظرية الانفجار العظيم أن العناصر الأولى في الكون كانت الهيدروجين والهيليوم، مع كميات صغيرة جدًا من الليثيوم. عند مقارنة هذه التوقعات بالملاحظات الفلكية، نجد تطابقًا مذهلًا، مما يدعم صحة النظرية.

- الخرائط الكونية للكون المبكر: تُظهر صور التلسكوبات الحديثة، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كيف كانت المجرات تبدو في الماضي السحيق، مما يساعد العلماء على فهم كيفية تشكل الهياكل الأولى في الكون.

تُعد نظرية الانفجار العظيم حجر الأساس في علم الكونيات الحديث، وهي توفر لنا رؤية واضحة لكيفية نشأة الكون وتطوره، ولكنها لا تزال تثير العديد من الأسئلة حول طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وما الذي حدث قبل الانفجار العظيم؟ هذه الأسئلة تظل مفتوحة للبحث العلمي والاكتشافات المستقبلية.

5. اكتشاف المضادات الحيوية – البنسلين

تأثيره على علاج الأمراض

في عام 1928، لاحظ العالم ألكسندر فليمنج بالصدفة أن العفن الذي ينتمي إلى جنس “بنسيليوم” (Penicillium) قادر على قتل البكتيريا المحيطة به. قاده هذا الاكتشاف إلى تطوير أول مضاد حيوي في التاريخ: البنسلين، وهو المركب الذي أحدث ثورة في مجال الطب وأنقذ حياة ملايين البشر.

قبل اكتشاف المضادات الحيوية، كانت الالتهابات البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي، وعدوى الجروح، والتهابات الدم تشكل تهديدًا مميتًا، حيث لم يكن هناك علاج فعال ضدها. لكن مع دخول البنسلين إلى الاستخدام الطبي في الأربعينيات، أصبح من الممكن القضاء على هذه الأمراض بسهولة.

عمل البنسلين عن طريق تدمير جدران الخلايا البكتيرية، مما يؤدي إلى قتل البكتيريا المسببة للأمراض دون الإضرار بالخلايا البشرية. فتح هذا الاكتشاف الباب أمام تطوير العديد من المضادات الحيوية الأخرى، مما جعل العمليات الجراحية أكثر أمانًا، وحسن بشكل كبير من متوسط العمر المتوقع للبشر.

دوره في إنقاذ ملايين الأرواح

لا يمكن التقليل من أهمية تأثير البنسلين، فقد ساهم في:

- إنقاذ الجنود في الحروب: خلال الحرب العالمية الثانية، كان البنسلين يستخدم على نطاق واسع لعلاج الجروح المصابة وإنقاذ حياة الجنود، مما ساهم في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن الالتهابات.

- مكافحة الأمراض الوبائية: ساعد المضاد الحيوي في السيطرة على أوبئة مثل الحمى القرمزية، والسل، والتهابات الجهاز التنفسي، التي كانت قاتلة قبل اكتشافه.

- تطور الطب الحديث: أدى نجاح البنسلين إلى البحث عن مضادات حيوية أخرى، مثل التتراسيكلين والإريثروميسين، مما ساهم في إنشاء فئة كاملة من الأدوية التي تحمي البشرية من الأمراض البكتيرية القاتلة.

- زيادة متوسط العمر المتوقع: قبل اكتشاف المضادات الحيوية، كان متوسط العمر المتوقع أقل بكثير مما هو عليه اليوم، حيث كانت الالتهابات البسيطة قد تتحول إلى أمراض قاتلة. لكن مع توفر البنسلين، أصبح من الممكن علاج الأمراض المعدية بكفاءة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط عمر الإنسان بشكل ملحوظ.

التحديات الحديثة: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

على الرغم من أن البنسلين أنقذ حياة الملايين، إلا أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية أدى إلى ظهور البكتيريا المقاومة، وهي سلالات لم تعد تستجيب للعلاج التقليدي. هذا يمثل تحديًا كبيرًا للطب الحديث، حيث تتطلب بعض العدوى الآن مضادات حيوية أكثر تطورًا أو حتى علاجات جديدة كليًا.

لا يزال اكتشاف البنسلين واحدًا من أعظم الإنجازات في تاريخ الطب، حيث غيّر بشكل جذري كيفية تعاملنا مع الأمراض المعدية، وجعل الحياة البشرية أكثر أمانًا وصحة.

6. تقنية كريسبر لتعديل الجينات

كيفية عملها

تُعد تقنية كريسبر-Cas9 واحدة من أهم الاكتشافات العلمية في مجال الهندسة الوراثية. تم تطويرها في أوائل القرن الحادي والعشرين، وهي تستند إلى نظام دفاعي طبيعي موجود في بعض أنواع البكتيريا، حيث تستخدمه لمهاجمة الفيروسات التي تصيبها.

تعمل تقنية كريسبر كمقص جزيئي يمكنه تحديد وقطع أجزاء معينة من الحمض النووي (DNA) بدقة عالية، مما يسمح للعلماء بتعديل الجينات عن طريق حذفها أو استبدالها بأخرى جديدة.

تتكون التقنية من عنصرين رئيسيين:

- تسلسل كريسبر (CRISPR): هو جزء من الحمض النووي البكتيري يُستخدم كدليل لتحديد الجينات المستهدفة.

- إنزيم Cas9: هو المقص الجيني الذي يقوم بقطع الحمض النووي عند الموقع المطلوب.

بمجرد قطع الجين المستهدف، يمكن للعلماء تعديل الجينوم وإدخال تغييرات وراثية قد تعالج الأمراض أو تحسن الصفات الجينية.

الفوائد والمخاطر المحتملة

الفوائد:

- علاج الأمراض الوراثية: يمكن استخدام كريسبر لتصحيح الطفرات الجينية التي تسبب أمراضًا مثل التليف الكيسي، ومرض هنتنغتون، وأمراض الدم مثل فقر الدم المنجلي.

- تحسين المحاصيل الزراعية: تُستخدم كريسبر لتطوير نباتات مقاومة للأمراض، تتحمل الجفاف، وتنتج محاصيل غذائية أكثر جودة.

- محاربة السرطان: تُجرى أبحاث لاستخدام كريسبر في إعادة برمجة الخلايا المناعية لمهاجمة الخلايا السرطانية بكفاءة أكبر.

- علاج الفيروسات: هناك تجارب على إمكانية استخدام كريسبر لمكافحة الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وحتى الفيروسات المسببة لبعض أنواع السرطان.

المخاطر المحتملة:

- التعديلات غير المقصودة: قد تؤدي التقنية إلى تعديلات غير دقيقة في الحمض النووي، مما قد يسبب طفرات غير مرغوبة أو آثارًا جانبية غير متوقعة.

- القضايا الأخلاقية: يثير تعديل الجينات البشرية مخاوف حول إمكانية تصميم أطفال معدّلين وراثيًا، وهو موضوع مثير للجدل في الأخلاقيات العلمية.

- المخاطر البيئية: تعديل الحمض النووي للكائنات الحية قد يكون له تأثيرات غير معروفة على التوازن البيئي، مثل إنشاء كائنات مقاومة للأمراض بشكل مفرط.

- إمكانية الاستخدام غير الأخلاقي: يمكن أن تُستخدم التقنية بشكل غير قانوني في تحسين الصفات البشرية بطريقة غير أخلاقية، مثل زيادة الذكاء أو تحسين البنية الجسدية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الهندسة الوراثية.

خلاصة:

تقنية كريسبر-Cas9 تمثل ثورة في علم الوراثة، حيث تفتح آفاقًا هائلة لعلاج الأمراض وتحسين جودة الحياة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث والضوابط الأخلاقية للتأكد من استخدامها بشكل مسؤول وآمن.

7. استكشاف الثقوب السوداء

كيف أثبت العلماء وجودها؟

لفترة طويلة، كانت الثقوب السوداء فرضيات رياضية تستند إلى نظريات الجاذبية التي وضعها ألبرت أينشتاين في نظريته النسبية العامة عام 1915. لكن في العقود الأخيرة، تمكن العلماء من إثبات وجود الثقوب السوداء باستخدام عدة طرق وأدلة علمية:

- رصد تأثيرها على الأجسام المحيطة:

- لا يمكن رؤية الثقوب السوداء مباشرة، لأنها لا تصدر ضوءًا. ومع ذلك، يمكن للعلماء ملاحظة حركة النجوم والمجرات القريبة منها، حيث تتحرك بطريقة غير طبيعية بسبب الجاذبية الهائلة للثقب الأسود.

- على سبيل المثال، تم رصد نجم S2 وهو يدور حول جسم غير مرئي في مركز مجرتنا درب التبانة، مما أكد وجود الثقب الأسود الهائل “ساجيتاريوس A“.

- اكتشاف موجات الجاذبية (2015):

- في عام 2015، رصد العلماء لأول مرة موجات الجاذبية، وهي تموجات في نسيج الزمكان تنبأ بها أينشتاين. هذه الموجات نتجت عن اندماج ثقبين أسودين، وهو دليل مباشر على وجودها.

- أول صورة لثقب أسود (2019):

- باستخدام شبكة تلسكوبات أفق الحدث (EHT)، تمكن العلماء من التقاط أول صورة لثقب أسود في مجرة M87، مما قدم دليلاً بصريًا غير مسبوق لوجود هذه الأجسام الغامضة.

تأثيرها على فهمنا للكون

تُعتبر الثقوب السوداء أحد أكثر الأجرام السماوية غموضًا، ولها تأثير عميق على فهمنا للكون:

- اختبار نظرية النسبية العامة:

- الثقوب السوداء توفر بيئة مثالية لاختبار حدود الجاذبية، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن معادلات أينشتاين دقيقة حتى في هذه الظروف القاسية.

- فهم تطور المجرات:

- يعتقد العلماء أن معظم المجرات، بما في ذلك درب التبانة، تحتوي على ثقب أسود فائق الكتلة في مركزها، مما يشير إلى أن هذه الأجسام قد تلعب دورًا مهمًا في تطور المجرات عبر الزمن.

- إمكانية السفر عبر الزمن والثقوب الدودية:

- نظريًا، يُمكن للثقوب السوداء أن تكون بوابات لـ ثقوب دودية أو حتى تسمح بالسفر عبر الزمن، وهو موضوع مثير للأبحاث العلمية والخيال العلمي.

- تأثيرها على فهم المادة المظلمة والطاقة المظلمة:

- بعض الفرضيات تشير إلى أن الثقوب السوداء قد تكون مرتبطة بـ المادة المظلمة، وهي أحد أكبر الألغاز في الفيزياء الحديثة.

خلاصة

استكشاف الثقوب السوداء فتح أفقًا جديدًا في علم الفلك، حيث ساعد في تأكيد نظرية النسبية، وتفسير كيفية تطور المجرات، وحتى البحث عن مفاهيم جديدة في الفيزياء مثل السفر عبر الزمن. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، قد نتمكن من فهم المزيد من أسرار هذه الأجسام الغامضة في المستقبل.

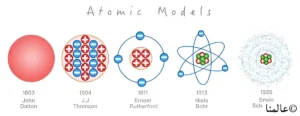

8. نظرية الكم وميكانيكا الجسيمات

تفسير الظواهر على المستوى الذري

ميكانيكا الكم هي الفرع من الفيزياء الذي يدرس سلوك الجسيمات على المستوى الذري ودون الذري. على عكس الفيزياء الكلاسيكية، التي تفترض أن الأجسام تتحرك في مسارات محددة، تُظهر ميكانيكا الكم أن الجسيمات يمكن أن تتصرف كموجات وجسيمات في آنٍ واحد، وهو ما يعرف بـ الازدواجية الموجية-الجسيمية.

أهم المبادئ الأساسية في نظرية الكم:

- مبدأ الشك (عدم اليقين) لهايزنبرغ:

- لا يمكن قياس الموقع والسرعة لجسيم كمومي بدقة متناهية في نفس الوقت. كلما زادت دقة قياس أحدهما، قلت دقة معرفة الآخر.

- التراكب الكمومي (Quantum Superposition):

- يمكن للجسيم أن يكون في حالتين مختلفتين في نفس الوقت حتى يتم قياسه، مثل إلكترون يدور في اتجاهين متعاكسين قبل أن يتم رصده.

- التشابك الكمومي (Quantum Entanglement):

- عندما يكون هناك جسيمان متشابكان كموميًا، فإن تغيير حالة أحدهما سيؤثر فورًا على الآخر، بغض النظر عن المسافة بينهما.

- تأثير المراقبة (Collapse of the Wave Function):

- الجسيمات الكمومية تتصرف كموجات احتمالية حتى يتم رصدها، وعندها تتخذ وضعًا محددًا. هذا هو أساس تجربة قطة شرودنغر الشهيرة، التي توضح كيف يمكن للكم أن يكون في حالتين متداخلتين حتى يتم قياسه.

التطبيقات في التكنولوجيا الحديثة

ميكانيكا الكم ليست مجرد نظرية علمية، بل لها تطبيقات ثورية غيرت العالم، مثل:

- أشباه الموصلات والإلكترونيات الحديثة

- تعتمد الترانزستورات، وهي المكونات الأساسية في جميع الأجهزة الإلكترونية، على المبادئ الكمومية في التحكم بتدفق الإلكترونات، مما مكّن من اختراع الحواسيب والهواتف الذكية.

- الحوسبة الكمومية

- الحواسيب الكمومية تستخدم الكيوبتات (Qubits) بدلًا من البتات التقليدية، مما يسمح لها بحل المشكلات المعقدة بسرعة هائلة، مثل التشفير وفك الشفرات وتحليل البيانات الضخمة.

- الليزر وتكنولوجيا الاتصالات

- الليزر يعتمد على التحفيز الكمومي للإلكترونات، وهو أساس العديد من التطبيقات، مثل ألياف الإنترنت، وأجهزة الليزر الطبية، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

- التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

- يعمل الرنين المغناطيسي باستخدام التأثيرات الكمومية للنوى الذرية في الحقول المغناطيسية، مما يسمح بإنتاج صور تفصيلية للأعضاء الداخلية في الطب.

- التشفير الكمومي

- يوفر التشفير الكمومي حماية غير قابلة للاختراق للبيانات، حيث يتم استخدام التشابك الكمومي لضمان عدم إمكانية التجسس على المعلومات دون تغييرها.

خلاصة

ميكانيكا الكم غيرت فهمنا للطبيعة وساعدت في تطوير تقنيات حديثة نستخدمها يوميًا، من الهواتف الذكية إلى الحوسبة الكمومية والتصوير الطبي. وعلى الرغم من غرابتها، فهي تمثل أحد أعظم الإنجازات العلمية التي فتحت الباب لاستكشافات مستقبلية قد تغير العالم بالكامل.

9. تغير المناخ والاحتباس الحراري

الأدلة العلمية حول التغير المناخي

يعد التغير المناخي من أكثر التحديات البيئية التي تواجه البشرية في العصر الحديث. تشير الأبحاث العلمية إلى أن درجة حرارة الأرض ترتفع بمعدل غير مسبوق، ويرتبط هذا التغير بشكل كبير بأنشطة الإنسان مثل حرق الوقود الأحفوري (الفحم، النفط، الغاز)، وإزالة الغابات، والانبعاثات الصناعية.

أهم الأدلة العلمية على تغير المناخ:

- ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية

- أظهرت سجلات وكالة ناسا (NASA) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن السنوات العشر الأخيرة كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عالميًا.

- ذوبان القمم الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر

- صور الأقمار الصناعية توضح ذوبان الغطاء الجليدي في القطبين الشمالي والجنوبي بمعدلات مقلقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وتهديد المدن الساحلية.

- زيادة الظواهر الجوية المتطرفة

- ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى أعاصير أكثر شدة، موجات حر قاتلة، وحرائق غابات واسعة النطاق، كما حدث في أستراليا وكاليفورنيا في السنوات الأخيرة.

- تغير أنماط الطقس والجفاف

- في العديد من المناطق، أصبح الجفاف أكثر شدة، مما يؤثر على الأمن الغذائي ويهدد المحاصيل الزراعية، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

- ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) في الغلاف الجوي

- قياسات مرصد ماونا لوا في هاواي تؤكد أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تجاوز 420 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى له منذ مئات الآلاف من السنين.

تأثيره على مستقبل الكوكب

- تغير النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي

- يؤدي تغير المناخ إلى انقراض أنواع عديدة من الكائنات الحية التي لا تستطيع التكيف مع التغيرات السريعة في درجات الحرارة، مما يهدد التوازن البيئي.

- تهديد الأمن الغذائي والمائي

- الجفاف والتغيرات المناخية تؤثر على إنتاج المحاصيل، وتؤدي إلى نقص المياه في العديد من الدول، مما يزيد من الأزمات الغذائية.

- ارتفاع مستويات البحر وغرق المدن الساحلية

- مدن مثل ميامي، وجاكرتا، والإسكندرية معرضة لخطر الفيضانات المستمرة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، مما قد يؤدي إلى تهجير ملايين البشر.

- زيادة الأمراض المرتبطة بالمناخ

- مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد انتشار الأمراض المنقولة عبر الحشرات مثل الملاريا، وحمى الضنك، خاصة في المناطق الاستوائية.

- التأثير على الاقتصاد العالمي

- الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والحرائق تؤدي إلى خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تهديد قطاعات مثل الزراعة، والسياحة، والطاقة.

خلاصة

يُشكل تغير المناخ تهديدًا عالميًا يتطلب استجابة فورية، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الوعي البيئي. العلم واضح: إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن المستقبل سيشهد تحديات بيئية وإنسانية خطيرة.

10. مشروع الجينوم البشري

كيف ساعد في فهم الأمراض الوراثية؟

كان مشروع الجينوم البشري (Human Genome Project – HGP) واحدًا من أعظم الإنجازات العلمية في القرن العشرين، حيث استمر من 1990 إلى 2003، وهدفه الأساسي كان تحديد تسلسل الجينات البشرية وفهم وظائفها.

من خلال فك شفرة الحمض النووي البشري (DNA)، تمكن العلماء من تحديد الجينات المرتبطة بالأمراض الوراثية، مما ساعد في:

- اكتشاف أسباب الأمراض الجينية

- كشف المشروع عن الطفرات الجينية المسؤولة عن العديد من الأمراض الوراثية، مثل:

- التليف الكيسي

- مرض هنتنغتون

- الأنيميا المنجلية

- متلازمة داون

- كشف المشروع عن الطفرات الجينية المسؤولة عن العديد من الأمراض الوراثية، مثل:

- تحديد الجينات المرتبطة بالسرطان

- ساعد المشروع في تحديد الطفرات في الجينات التي تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل جينات BRCA1 و BRCA2 المرتبطة بسرطان الثدي والمبيض.

- فهم الأساس الجيني للأمراض المزمنة

- أثبتت الأبحاث أن بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري، وأمراض القلب، والاضطرابات العصبية لها عوامل وراثية معقدة يمكن دراستها باستخدام بيانات الجينوم.

- التشخيص المبكر للأمراض الوراثية

- أصبح من الممكن إجراء اختبارات جينية للكشف عن خطر الإصابة بأمراض معينة قبل ظهور الأعراض، مما يساعد في اتخاذ تدابير وقائية.

تطبيقاته في الطب الشخصي

أحد أعظم فوائد مشروع الجينوم البشري هو تطوير الطب الشخصي، حيث أصبح العلاج مصممًا خصيصًا لكل فرد بناءً على جيناته، مما يحسن الفعالية ويقلل من الآثار الجانبية.

أهم تطبيقات الطب الشخصي:

- العلاج الجيني

- يمكن استبدال الجينات المعيبة أو تصحيحها لعلاج الأمراض الوراثية، وهو ما يستخدم حاليًا في بعض علاجات أمراض العيون والدم.

- العلاجات المستهدفة للسرطان

- من خلال تحليل الجينات السرطانية، يمكن تصميم أدوية موجهة تستهدف الخلايا المصابة فقط، مثل علاجات سرطان الرئة والثدي.

- اختبارات الحساسية للأدوية

- يساعد علم الصيدلة الجينية (Pharmacogenomics) في معرفة كيفية استجابة كل شخص للأدوية، مما يساعد الأطباء على تحديد الجرعات المناسبة وتقليل الآثار الجانبية.

- اكتشاف علاجات جديدة

- تحليل الجينوم ساعد في فهم آليات الأمراض، مما أدى إلى تطوير علاجات مبتكرة لأمراض نادرة ومزمنة.

- التنبؤ بالمخاطر الصحية واتخاذ تدابير وقائية

- من خلال الفحص الجيني، يمكن للأطباء تقديم نصائح حول نمط الحياة والتغذية بناءً على التركيب الجيني لكل فرد، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

خلاصة

أحدث مشروع الجينوم البشري ثورة في الطب والعلوم الحيوية، حيث ساعد في فهم الأمراض الوراثية وفتح الباب أمام الطب الشخصي والعلاج الجيني. ومع استمرار التقدم في هذا المجال، يمكن أن يكون للمعلومات الجينية دورٌ محوري في تحسين الصحة العامة وزيادة متوسط العمر المتوقع.

في الختام

تأثير هذه الأبحاث على المستقبل

تمثل الأبحاث العلمية العشرة التي استعرضناها نقاط تحول كبرى في تاريخ البشرية، حيث غيرت بشكل جذري طريقة فهمنا للعالم والكون. من نظرية النسبية وميكانيكا الكم، التي أعادت تعريف مفاهيم الفيزياء، إلى مشروع الجينوم البشري والتكنولوجيا الحيوية، التي فتحت آفاقًا جديدة في الطب والعلاج الشخصي. كما أن اكتشافات مثل المضادات الحيوية وتقنية كريسبر حسّنت جودة الحياة وأنقذت ملايين الأرواح.

في المستقبل، ستظل هذه الأبحاث أساسًا للتطور العلمي والتكنولوجي، حيث يمكن أن نشهد مزيدًا من التطورات في مجالات مثل:

- الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المجال الطبي والهندسي

- الطاقة النظيفة والمتجددة لمكافحة تغير المناخ

- استكشاف الفضاء والمجرات البعيدة

- الهندسة الوراثية والعلاجات الجينية للقضاء على الأمراض الوراثية

كيف يمكن للعلم أن يستمر في تغيير حياتنا؟

العلم هو القوة الدافعة وراء التقدم البشري، ولا يزال يحمل إمكانات هائلة لتحسين حياتنا. مع استمرار البحث والاكتشاف، يمكننا توقع المزيد من الابتكارات التي ستساعدنا على التغلب على التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، والأمراض المستعصية، والأزمات البيئية.

لكن لتحقيق ذلك، لا بد من دعم الأبحاث العلمية والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا، وتشجيع التعاون بين العلماء من مختلف التخصصات والدول. العلم ليس مجرد مجموعة من الحقائق، بل هو عملية مستمرة من الاكتشاف والتطوير، وهو المفتاح لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للبشرية جمعاء.

أسئلة شائعة عن أفضل 10 أبحاث علمية

1. لماذا تعتبر الأبحاث العلمية العشرة هذه من الأهم في التاريخ؟

تمثل هذه الأبحاث نقاط تحول غيرت فهمنا للعالم والكون، وأثرت على العديد من المجالات مثل الفيزياء والطب والتكنولوجيا، مما ساعد في تطوير الحياة البشرية.

2. كيف ساهم مشروع الجينوم البشري في الطب الحديث؟

ساعد في تحديد الجينات المرتبطة بالأمراض الوراثية، مما فتح الباب أمام الطب الشخصي والعلاج الجيني، وساهم في تطوير أدوية وعلاجات مستهدفة للأمراض المزمنة.

3. هل لا تزال نظرية النسبية وميكانيكا الكم مؤثرة اليوم؟

نعم، لا تزالان أساسًا للعديد من التطبيقات التكنولوجية مثل الـ GPS، الحواسيب الكمومية، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.

4. كيف يؤثر تغير المناخ على حياتنا اليومية؟

يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، زيادة الكوارث الطبيعية، ذوبان الجليد، تهديد الأمن الغذائي، وانتشار الأمراض المرتبطة بالمناخ مثل الملاريا وحمى الضنك.

5. ما هي أبرز التحديات المستقبلية في مجال الأبحاث العلمية؟

تشمل إيجاد حلول لأزمة تغير المناخ، تطوير علاجات جديدة للأمراض المستعصية، استكشاف الفضاء، وتحقيق تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية.