عندما نتحدث عن الاستعمار الأوروبي، فإننا لا نتحدث فقط عن الاحتلال العسكري أو التوسع الجغرافي، بل عن مرحلة حاسمة أعادت تشكيل مصير قارات بأكملها. كان الاستعمار عبارة عن مشروع ضخم تقوده الدول الأوروبية للسيطرة على أراضٍ خارج حدودها، بهدف استغلال مواردها الطبيعية، وبسط نفوذها السياسي والثقافي، وفرض نمط حياة جديد على شعوب تلك المناطق.

في المقابل، ظهر مصطلح “العالم الثالث” في منتصف القرن العشرين ليُعبّر عن الدول التي لم تكن جزءًا من الكتلة الغربية الرأسمالية ولا الشرقية الشيوعية خلال الحرب الباردة. لكن هذا المصطلح يحمل دلالات أعمق، فهو يشير أيضًا إلى الدول التي عانت طويلًا من ويلات الاستعمار الأوروبي، والتي لا تزال تحاول حتى اليوم تجاوز ما خلفه من آثار سياسية، واقتصادية، وثقافية.

العلاقة بين الاستعمار الأوروبي والعالم الثالث لم تكن متكافئة يومًا. كانت علاقة قائمة على السيطرة من طرف واحد، حيث فرضت القوى الاستعمارية إرادتها على مجتمعات ذات حضارات قديمة وثقافات متنوعة. هذه العلاقة المعقدة أثّرت في بنية الدول المستعمَرة، وغيّرت طريقة تفكير شعوبها، وأعادت تشكيل خرائطها السياسية والاجتماعية.

في هذا المقال، سنأخذك في رحلة لفهم كيف غيّر الاستعمار الأوروبي مجرى تاريخ العالم الثالث، ولماذا لا يزال أثره حاضرًا حتى يومنا هذا.

دوافع الاستعمار الأوروبي

لفهم تأثير الاستعمار الأوروبي على العالم الثالث، لا بد من العودة إلى الجذور ومعرفة لماذا سعت أوروبا إلى السيطرة على أجزاء واسعة من إفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية؟ لم تكن تلك الحملات الاستعمارية عشوائية أو بدافع الفضول، بل كانت قائمة على أهداف استراتيجية واضحة يمكن تلخيصها في أربع دوافع رئيسية:

1. التوسع الاقتصادي والبحث عن الموارد

في قلب الثورة الصناعية، واجهت الدول الأوروبية تحديًا كبيرًا: حاجتها المتزايدة للمواد الخام والأسواق الجديدة. الدول مثل بريطانيا، فرنسا، وبلجيكا لم تملك ما يكفي من الموارد داخل أراضيها لتغذية مصانعها، فبدأت تبحث في الخارج عن الذهب، القطن، الفحم، المطاط، وغيرها من الثروات الطبيعية.

لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد أرادت هذه القوى أن تضمن أيضًا أسواقًا جاهزة لتصريف منتجاتها. ولذلك، تحوّل الاستعمار إلى مشروع اقتصادي هائل تم فيه استغلال موارد الدول المستعمَرة بشكل مكثف، في حين ظلت شعوبها محرومة من أبسط حقوق التنمية.

2. الرغبة في السيطرة الجيوسياسية

لم تكن أوروبا مجرّد قارة تسعى للربح المادي، بل كانت ساحة صراع مستمر بين قوى عظمى تتنافس على النفوذ. كل دولة استعمارية كانت تخشى أن تتقدم جارتها على حسابها. فكانت السيطرة على طرق التجارة، والموانئ الاستراتيجية، والمواقع العسكرية في الخارج من أهم أدوات الهيمنة الجيوسياسية.

على سبيل المثال، كانت السيطرة البريطانية على قناة السويس ليست فقط لتسهيل التجارة مع الهند، بل لضمان التفوق على فرنسا في شمال إفريقيا. وهكذا، أصبح العالم الثالث ساحة صراع غير مباشر بين القوى الأوروبية الكبرى.

3. نشر الدين والثقافة الأوروبية

ادّعت بعض الدول الأوروبية، وخصوصًا القوى الكاثوليكية مثل إسبانيا والبرتغال، أن هدفها هو نشر “التحضّر” والدين المسيحي بين “الشعوب المتخلفة” كما وصفوها آنذاك. كانت هذه حجة أخلاقية استخدموها لتبرير احتلالهم واستغلالهم.

أُنشئت البعثات التبشيرية والمدارس والكنائس، وتم فرض اللغة والثقافة الأوروبية على المجتمعات المحلية، في محاولة لخلق “نسخ مصغّرة من أوروبا” في المستعمرات.

4. التنافس بين القوى الاستعمارية الكبرى

القرن التاسع عشر شهد سباقًا محمومًا للسيطرة على الأراضي، عُرف بـ “سباق التسلح الاستعماري”. كانت كل دولة أوروبية تخشى أن تسبقها أخرى في اقتطاع جزء من الكعكة العالمية. فاندفعت بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وهولندا إلى تقسيم مناطق النفوذ كما حدث في مؤتمر برلين 1884 لتقاسم إفريقيا.

هذا التنافس لم يكن دائمًا سلميًا، بل أدى إلى نزاعات دموية واحتكاكات مباشرة، ليس فقط بين الأوروبيين أنفسهم، بل مع شعوب المستعمرات التي وقعت ضحية لهذه الصراعات.

في النهاية، كانت دوافع الاستعمار الأوروبي خليطًا من الطمع الاقتصادي، والهوس بالسيطرة، والرغبة في فرض نمط حياة معين على الآخرين. وكل دافع من هذه الدوافع ترك بصمته العميقة في تاريخ العالم الثالث، وهو ما سنستعرضه في الأقسام التالية.

الآثار السياسية للاستعمار في العالم الثالث

عندما وطأت أقدام الأوروبيين أراضي الدول التي أصبحت تُعرف لاحقًا بـ”العالم الثالث“، لم يكتفوا بنهب الموارد أو فرض الثقافة، بل أعادوا تشكيل الأنظمة السياسية من الجذور. كانت السيادة تُسلب، والمجتمعات تُفكّك، وتُفرض أنظمة سياسية تخدم المستعمر أولاً وأخيرًا، دون مراعاة لتركيبة المجتمعات المحلية أو تاريخها السياسي.

1. تفكيك الأنظمة السياسية التقليدية

قبل مجيء الاستعمار، كانت معظم شعوب العالم الثالث تملك نظمًا سياسية محلية: ممالك، قبائل، مشيخات، وإمارات لها أعرافها ونُظم حكمها الخاصة. لكن مع الاحتلال الأوروبي، جرى تفكيك هذه البُنى التقليدية، وأُلغي دور الزعامات المحلية أو حُوِّلت إلى أدوات طيّعة في يد المستعمر.

النتيجة؟ انقطاع في الذاكرة السياسية وتدمير للشرعية المحلية، ما جعل المجتمعات تدخل في فراغ سياسي بعد الاستقلال، وخلق بيئة هشّة سهّلت الانقلابات والنزاعات.

2. فرض نظم حكم استعمارية مركزية

أنشأت القوى الاستعمارية هياكل حكم مركزية صارمة، تدير المستعمَرة من العاصمة، وتنفذ الأوامر القادمة من باريس أو لندن أو بروكسل. هذه الأنظمة لم تكن تمثيلية ولا تشاركية، بل سلطوية تتحكم في الناس عبر شبكة من المسؤولين المُعيّنين والشرطة والقوانين القمعية.

وبعد الاستقلال، ورثت كثير من الدول هذه البُنى دون تغيير جوهري، فاستمرّت المركزية الشديدة والحكم السلطوي، مما أعاق قيام أنظمة ديمقراطية فعالة في العديد من دول العالم الثالث.

3. خلق حدود مصطنعة سببت نزاعات مستقبلية

أحد أخطر الآثار السياسية للاستعمار هو رسم حدود جغرافية مصطنعة، لم تراعِ الانتماءات القبلية، أو العرقية، أو الدينية. خُطّت الحدود على الورق في مؤتمرات مثل مؤتمر برلين عام 1884، حيث قُسّمت القارة الإفريقية كما تُقسّم قطعة كعك، دون استشارة سكانها.

هذا الرسم التعسفي أدى إلى اندماج مجموعات متصارعة داخل دولة واحدة، أو تفريق مجموعات متجانسة عبر دول متعددة، ما أشعل فتيل العديد من الحروب والنزاعات الداخلية، مثل النزاع في رواندا، أو النزاع الحدودي بين الهند وباكستان.

4. الإرث السياسي والانقلابات ما بعد الاستقلال

مع رحيل المستعمر، وجدت الدول حديثة الاستقلال نفسها تُدير أنظمة لا تمثلها، وشعوبًا منقسمة سياسيًا وثقافيًا. هذا الفراغ، إلى جانب هشاشة المؤسسات، جعل الانقلابات العسكرية وسيلة شائعة للوصول إلى السلطة، بدلًا من الانتخابات الديمقراطية.

الكثير من القادة الذين تسلّموا الحكم بعد الاستقلال، إمّا اعتمدوا على نفس أدوات القمع التي استخدمها المستعمر، أو وقعوا في فخ التبعية له، مما أضعف فرص بناء دول مستقرة وقادرة على النمو.

باختصار، ترك الاستعمار الأوروبي وراءه ألغامًا سياسية لا تزال تنفجر حتى اليوم في كثير من دول العالم الثالث. من أنظمة قمعية موروثة، إلى حدود غير مستقرة، إلى نُخب سياسية تعاني فقدان الشرعية… كان الاستعمار أكثر من مجرد احتلال مؤقت، بل إعادة هندسة عميقة لمجتمعات لا تزال تحاول إعادة التوازن منذ عقود.

التأثيرات الاقتصادية للاستعمار

الاستعمار الأوروبي لم يكن مشروعًا ثقافيًا أو سياسيًا فقط، بل كان قبل كل شيء مشروعًا اقتصاديًا ضخمًا يهدف إلى إثراء الدول الاستعمارية على حساب الشعوب المستعمَرة. من اللحظة الأولى، تعامل المستعمرون مع الأراضي الجديدة كمخازن للثروات، ومزارع للمواد الخام، وأسواق لتصريف المنتجات الأوروبية. وما نتج عن ذلك هو تشويه عميق لاقتصادات العالم الثالث ما تزال آثاره حاضرة إلى اليوم.

1. نهب الموارد الطبيعية

في معظم دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كانت الأرض غنية بالثروات: الذهب، الفضة، الماس، الفحم، النفط، القطن، والمطاط، وغيرها. استغل الأوروبيون هذه الموارد إلى أقصى درجة، حيث جرى استخراجها ونقلها مباشرة إلى أوروبا دون أن تعود أي فائدة حقيقية على السكان المحليين.

عمال محليون أُجبروا على العمل في ظروف قاسية، وغالبًا دون أجر عادل، فيما كانت الأرباح تذهب بالكامل إلى الشركات الاستعمارية وحكوماتها. وبهذا، لم يُترك لتلك الدول أي أساس لبناء اقتصاد وطني قوي بعد الاستقلال.

2. تهميش الاقتصاد المحلي وربطه بالاقتصاد الأوروبي

أدى الاستعمار إلى تفكيك الاقتصادات التقليدية التي كانت تعتمد على الزراعة والتبادل المحلي، وأُجبرت الدول المستعمَرة على إنتاج ما يحتاجه الاقتصاد الأوروبي فقط. فمثلاً، زُرعت مساحات شاسعة من الأراضي بمحاصيل تصديرية مثل السكر والقطن والفول السوداني، بدلًا من إنتاج الغذاء المحلي.

تحوّلت معظم المستعمرات إلى مزوّدين للمواد الخام ومستوردين للسلع الجاهزة، مما خلق اعتمادًا شبه كامل على السوق الأوروبي. وبعد الاستقلال، ورثت الدول هذا النموذج الاقتصادي الأحادي، ما جعلها عرضة للأزمات إذا انخفضت أسعار التصدير أو تبدّلت علاقات التبادل.

3. إنشاء بنى تحتية تخدم المستعمر فقط

رغم أن الاستعمار بنى سككًا حديدية، موانئ، وجسورًا في بعض البلدان، فإن تلك البنى لم تُصمم لخدمة الشعوب، بل لتسهيل نقل الموارد من مناطق الاستخراج إلى موانئ التصدير.

لم تكن الطرق تخدم القرى والمزارعين، ولم تكن السكك الحديدية تربط بين المدن المحلية. بل صُممت لتخدم مصالح المستعمر الاقتصادية فقط، وهو ما جعل البنية التحتية غير متكاملة ولا مناسبة لحاجات التنمية الوطنية بعد الاستقلال.

4. الاعتماد الاقتصادي على الدول الاستعمارية بعد الاستقلال

مع رحيل المستعمر، لم تختفِ التبعية الاقتصادية. كثير من الدول حديثة الاستقلال واصلت التعامل التجاري مع نفس الدول التي استعمرتها، وبنفس الشروط تقريبًا. كما أن بعض الأنظمة الحاكمة وقعت في فخ القروض والمساعدات المشروطة التي كرّست الاعتماد على الغرب بدلًا من بناء استقلال اقتصادي حقيقي.

هذا الاعتماد جعل من الصعب على دول العالم الثالث وضع استراتيجيات تنموية مستقلة أو الخروج من دائرة الفقر والتبعية، وهو ما نشهده حتى اليوم في كثير من الاقتصادات الهشة.

بكل وضوح، لم يكن الاستعمار مجرد مرحلة عابرة، بل أسّس لنموذج اقتصادي غير عادل دمّر القاعدة الإنتاجية للدول المستعمَرة، وقيّد تطورها لعقود لاحقة. ومن هنا، يصبح من المستحيل فهم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم الثالث اليوم دون النظر في جذورها الاستعمارية.

التأثير الاجتماعي والثقافي للاستعمار

لم يكتفِ الاستعمار الأوروبي بالسيطرة على الأرض والموارد، بل امتد إلى العقول والهوية والثقافة. كانت القوى الاستعمارية تدرك أن الهيمنة الحقيقية لا تكتمل بالقوة العسكرية أو الاقتصادية فقط، بل تحتاج إلى اختراق المجتمع وتغيير منظومته القيمية والثقافية من الداخل. وهكذا، فرض الاستعمار نظامًا اجتماعيًا وثقافيًا جديدًا قلب موازين الحياة في دول العالم الثالث رأسًا على عقب.

1. فرض اللغة والثقافة الأوروبية

من أولى خطوات الاستعمار كانت نشر اللغة الأوروبية كلغة رسمية للتعليم، والإدارة، والتجارة. تحولت الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، أو البرتغالية إلى لغات الدولة، بينما وُضعت اللغات المحلية على الهامش أو اعتُبرت “بدائية” لا تصلح للتطور أو المعرفة.

إلى جانب اللغة، فُرضت أيضًا الثقافة الأوروبية من حيث أساليب اللباس، أنماط التفكير، القيم الاجتماعية، وحتى الذوق الفني والمعماري. تم تقديم كل ما هو أوروبي على أنه “حضاري”، وكل ما هو محلي على أنه “متخلف”.

2. تهميش الهويات والثقافات المحلية

نتيجة لفرض النموذج الثقافي الأوروبي، تم تهميش الهويات الأصلية للمجتمعات المستعمَرة. الأديان التقليدية، العادات، الفنون، والقصص الشعبية أُقصيت من المجال العام، ولم تُدرّس في المدارس، بل سُخِر منها أحيانًا في الخطاب الاستعماري الرسمي.

نشأ جيل جديد يشعر بالانفصال عن جذوره، ويرى في ثقافته المحلية شيئًا يجب تجاوزه أو التخلي عنه ليحظى بالقبول أو الفرصة. هذا التهميش ترك فراغًا هوياتيًا عميقًا، ما زالت بعض الشعوب تحاول ملأه حتى اليوم عبر العودة إلى التقاليد أو إحياء اللغات الأصلية.

3. التغيير في نظام التعليم واللغة الرسمية

كان التعليم أحد أهم أدوات الاستعمار. لم يكن الهدف منه تطوير المجتمعات، بل إنتاج طبقة من “المتعاونين” تُجيد اللغة الأوروبية وتُنفذ السياسات الاستعمارية. تم تقليص التعليم الديني أو التقليدي، واستُبدل بمناهج تُعظّم أوروبا وتُقلل من شأن الشعوب الأصلية وتاريخها.

هذا التعليم المفروض أنتج فجوة طبقية معرفية وثقافية داخل المجتمع، وترك أثرًا طويل المدى، حيث ما زالت بعض الدول تدرّس بلغات المستعمر السابق، مما يحد من وصول التعليم إلى جميع شرائح المجتمع.

4. الانقسام الطبقي والاجتماعي الذي سببه الاستعمار

الاستعمار أعاد تشكيل التركيبة الاجتماعية. فقد نشأت طبقة “محظوظة” متعلمة بالأسلوب الأوروبي، تتحدث لغة المستعمر، وتحظى بامتيازات في العمل والحياة. في المقابل، ظلت الأغلبية تعاني من الفقر والتهميش.

هذا الوضع خلق فروقات طبقية حادة، حيث أصبح القرب من الثقافة الأوروبية مصدرًا للنفوذ والسلطة، بينما أصبح الانتماء للثقافة المحلية مرادفًا للجهل أو التخلف. هذه الديناميات استمرت بعد الاستقلال، وغذّت أشكالًا من التمييز الداخلي والصراعات الاجتماعية.

بكلمات بسيطة، لم يكن الاستعمار غزو سياسي أو اقتصادي، بل محاولة لصياغة هوية جديدة للشعوب، وفقًا لمقاييس المستعمر. وقد ترك هذا التداخل بين الهيمنة الثقافية والاجتماعية آثارًا عميقة لا تزال تفرض تحديات كبيرة على دول العالم الثالث في سعيها لإعادة بناء ذاتها وهويتها المستقلة.

الاستعمار الأوروبي في إفريقيا وآسيا (دراسات حالة)

لفهم تأثير الاستعمار الأوروبي بشكل ملموس، لا يكفي الحديث عن المفاهيم العامة فقط. بل من الضروري التعمق في دراسات حالة حقيقية تبيّن كيف كانت التجربة الاستعمارية قاسية، معقدة، ومختلفة من منطقة لأخرى. وفي هذا القسم، نسلط الضوء على ثلاث حالات بارزة: الجزائر، الهند، والكونغو، وهي أمثلة تكشف تنوّع أدوات الاستعمار، وتشابه نتائجه الكارثية في المجمل.

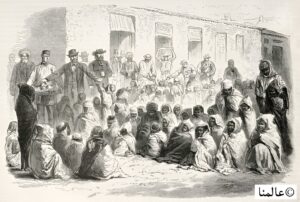

الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي (1830–1962)

دخلت فرنسا الجزائر عام 1830 بحملة عسكرية ضخمة، لم تكن تهدف فقط إلى السيطرة على الأرض، بل إلى دمج الجزائر في الدولة الفرنسية كمقاطعة تابعة، في محاولة لـ”فرنسة” المجتمع كليًا.

- النهب الاقتصادي: صادرت فرنسا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومنحتها للمستوطنين الفرنسيين. وأُقصي الفلاحون الجزائريون من أراضيهم وعاشوا في فقر مدقع.

- القمع السياسي والعسكري: شهدت الجزائر واحدة من أطول حركات المقاومة المسلحة في التاريخ الحديث، أبرزها الثورة الجزائرية (1954–1962) التي واجهت قمعًا دمويًا أدى إلى مئات الآلاف من الضحايا.

- الطمس الثقافي: حاولت فرنسا فرض لغتها وثقافتها، وأقصت اللغة العربية، ومنعت التعليم الديني، في محاولة لخلق جزائري “فرنسي بالهوية”.

بعد 132 سنة من الاستعمار، خرجت فرنسا، لكن آثار الاستلاب الثقافي والانقسام الاجتماعي ما زالت واضحة في المجتمع الجزائري.

الهند تحت الاستعمار البريطاني (1858–1947)

الهند كانت “جوهرة التاج البريطاني”، وكانت من أكثر المستعمرات أهمية للإمبراطورية البريطانية، نظرًا لموقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية الضخمة.

- الاستغلال الاقتصادي: استغلت بريطانيا المحاصيل الزراعية مثل القطن والشاي، وحوّلت الاقتصاد الهندي إلى اقتصاد تابع بالكامل للطلب البريطاني. كما تسببت في مجاعات مدمرة، أشهرها مجاعة البنغال عام 1943.

- السيطرة السياسية: حكم البريطانيون الهند من خلال نظام استعماري مركزي، مع استغلال بعض الأمراء المحليين لتحقيق مصالحهم.

- الصحوة الوطنية: الاستعمار البريطاني أشعل أيضًا حركة استقلال قوية، قادها رموز مثل المهاتما غاندي باستخدام المقاومة السلمية، حتى حصلت الهند على استقلالها عام 1947.

ورغم الاستقلال، استمرت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي خلقها الاستعمار، بما فيها الانقسام الديني الذي أدى إلى انفصال باكستان.

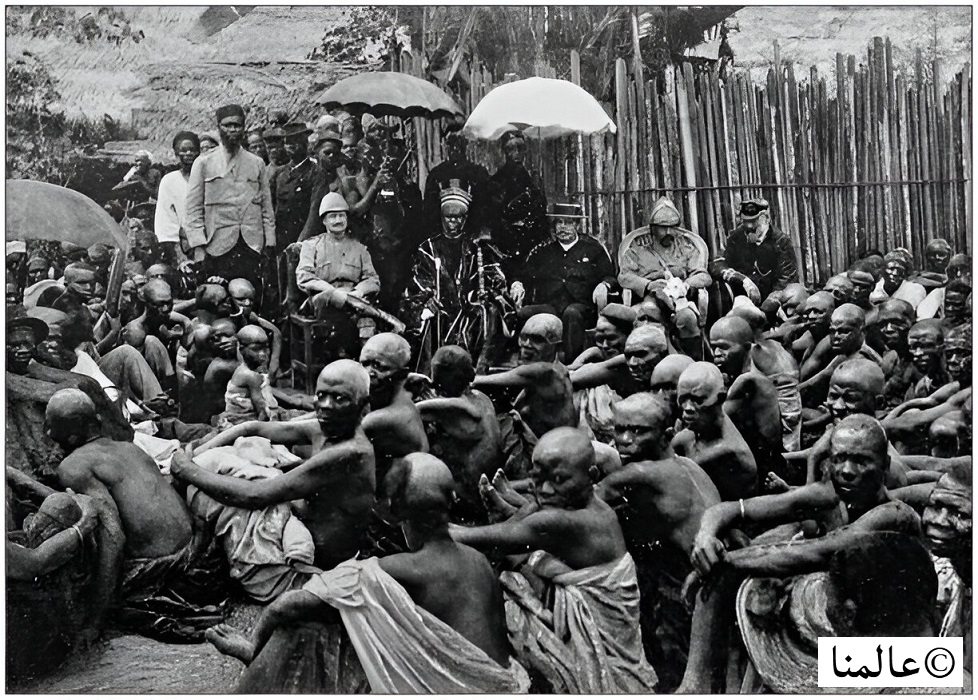

الكونغو تحت الاستعمار البلجيكي (1885–1960)

تُعد تجربة الكونغو من أكثر النماذج الاستعمارية وحشية في التاريخ. فقد حكمها الملك ليوبولد الثاني شخصيًا كممتلكات خاصة، وليس كدولة استعمارية رسمية حتى 1908.

- رعب الاستغلال: كان الهدف الرئيسي من استعمار الكونغو هو جني الأرباح من تجارة المطاط والعاج. ولتحقيق ذلك، أُجبر السكان المحليون على العمل تحت تهديد السلاح، وتعرضوا للتعذيب، والقتل، وبتر الأطراف كوسيلة للعقاب.

- ضحايا بالملايين: تشير التقديرات إلى أن نحو 10 ملايين شخص لقوا حتفهم خلال حكم ليوبولد الثاني، بسبب الجوع، والأمراض، والعنف المباشر.

- غياب التنمية: لم تهتم بلجيكا بتطوير البلاد، بل تركت بعد رحيلها دولة بلا نظام تعليمي فعّال، ولا كوادر مؤهلة لإدارة الدولة، مما أدى إلى فوضى سياسية وانقلابات متتالية بعد الاستقلال.

الكونغو اليوم لا تزال تعاني من صراعات داخلية، وتُعد واحدة من أغنى الدول بالموارد الطبيعية، وأفقرها على مستوى التنمية – وذلك إرث مباشر لحقبة الاستعمار.

من خلال هذه النماذج الثلاث، نرى أن الاستعمار، رغم اختلاف أشكاله بين دولة وأخرى، كان له نتائج متشابهة: الاستغلال، القمع، وتمزيق نسيج المجتمعات. وتُظهر هذه الحالات بوضوح أن إرث الاستعمار لا يزول بخروج المحتل، بل يستمر في التأثير لعقود، بل وقرون لاحقة.

ما بعد الاستعمار – الإرث والتحديات

انتهى الاستعمار رسميًا في منتصف القرن العشرين، لكن آثاره لا تزال تتغلغل في تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول العالم الثالث. لم يكن الخلاص من الاحتلال يعني نهاية المعاناة، بل بداية مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، تبدأ من بناء الدولة الحديثة وتنتهي بمحاولات التحرر من التبعية في عالم معولم وغير متكافئ.

1. نضال دول العالم الثالث من أجل الاستقلال

مع اشتداد الوعي القومي بعد الحرب العالمية الثانية، اشتعلت حركات التحرر في آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. قادت شعوب هذه المناطق نضالات طويلة وشرسة ضد الاستعمار الأوروبي، اتخذت أشكالًا متعددة: الكفاح المسلح، العصيان المدني، المفاوضات الدبلوماسية.

في الجزائر، استمرّت الثورة 8 سنوات دامية؛ في الهند، اختار المهاتما غاندي طريق المقاومة السلمية؛ وفي أنغولا وكينيا، خاضت حركات التحرر حروب عصابات مؤلمة. هذا النضال لم يكن مجرد صراع سياسي، بل معركة من أجل استعادة الكرامة والهوية والسيادة.

2. التحديات في بناء الدولة الحديثة

بعد الاستقلال، ورثت الدول الحديثة هياكل دولة مصممة لخدمة المستعمر، لا شعوبها. لم تكن هناك مؤسسات ديمقراطية حقيقية، ولا نظم تعليم وطنية، ولا كوادر إدارية مؤهلة. فكان على هذه الدول بناء كل شيء من الصفر، وسط انقسامات مجتمعية، وموارد منهوبة، واقتصاد مشوّه.

من هنا، ظهرت مشاكل مزمنة مثل الانقلابات العسكرية، الحروب الأهلية، هشاشة الاقتصاد، والفساد الإداري. وكانت هذه التحديات نتيجة مباشرة للإرث الاستعماري الذي ترك أنظمة غير قابلة للحياة على المدى الطويل.

3. استمرار التبعية الاقتصادية والثقافية

رغم خروج المستعمرين، استمرت علاقات التبعية. فاقتصادات العديد من دول العالم الثالث بقيت تعتمد على تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة من الدول نفسها التي استعمرتها سابقًا. كما أن اللغات الأوروبية بقيت لغات رسمية، والتعليم بقي يعكس نماذج فكرية غربية.

تفاقمت هذه التبعية عبر آليات جديدة مثل القروض الدولية، الاتفاقيات التجارية غير المتكافئة، والتدخلات السياسية باسم “المساعدة” أو “الاستقرار”. وهكذا، دخلت دول كثيرة في ما يسمى بـ”الاستعمار الجديد“، الذي لم يعد يعتمد على الاحتلال العسكري، بل على السيطرة الاقتصادية والثقافية.

4. حركات التحرر الوطني وتأثيرها على المستقبل

رغم كل الصعوبات، لم يتوقف السعي نحو التحرر الكامل. ظهرت حركات ومنظمات تسعى لتحقيق العدالة، إعادة كتابة التاريخ، واستعادة الهوية الثقافية. بدأت دول كثيرة تعيد النظر في مناهجها التعليمية، وتُعزز استخدام لغاتها الأصلية، وتُطوّر استراتيجيات اقتصادية وطنية.

كما نشأت حركات اجتماعية وثقافية تطالب بإنهاء التبعية للماضي الاستعماري، وتمكين الشعوب من تقرير مصيرها الثقافي والسياسي والاقتصادي. هذه الحركات، على الرغم من مواجهتها لعوائق داخلية وخارجية، تُمثل أملًا في مستقبل أكثر استقلالية وعدالة.

في النهاية، فإن “ما بعد الاستعمار” ليست مرحلة زمنية فقط، بل معركة مستمرة. إنها محاولة طويلة ومضنية للتعافي من قرون من النهب والهيمنة، وإعادة بناء الذات الوطنية من جديد. ويُظهر التاريخ أن التحرر الحقيقي لا يكتمل برحيل المستعمر، بل يبدأ حين تستعيد الشعوب هويتها، قرارها، وحقها في رسم مستقبلها بإرادتها.

في الختام

كان للاستعمار الأوروبي أثر عميق وشامل على دول العالم الثالث، أثرٌ تجاوز فترة الاحتلال العسكري والسياسي ليترك ندوبًا اقتصادية، اجتماعية، وثقافية لا تزال حاضرة حتى اليوم. فقد أدى إلى تفكيك الأنظمة السياسية التقليدية، ونهب الموارد، وتهميش الهويات، وخلق دول غير مستقرة تعاني من التبعية والاضطرابات المستمرة.

من خلال الأمثلة التي تناولناها كـالجزائر، الهند، والكونغو، يتضح أن الاستعمار لم يكن مجرد مشروع توسعي، بل منظومة كاملة من السيطرة والاستغلال المنظم، صُممت لتُضعف الشعوب وتمنعها من تحقيق تقدمها الذاتي.

إن فهم الاستعمار ليس مجرد مراجعة لأحداث الماضي، بل أداة للتفكير النقدي في الحاضر. فالكثير من الأزمات المعاصرة—من الفقر، إلى الصراعات الداخلية، إلى ضعف البنية التحتية – لا يمكن تفسيرها أو التعامل معها دون الاعتراف بجذورها الاستعمارية.

لكن الأهم من ذلك هو التفكير في الطريق إلى المستقبل. كيف تتجاوز الدول المتأثرة هذا الإرث؟

يبدأ ذلك بـ:

- إعادة النظر في مناهج التعليم لإبراز تاريخ الشعوب الحقيقي بدلًا من تكرار سرديات المستعمر.

- بناء مؤسسات وطنية قوية تُعبّر عن الإرادة الشعبية لا عن مصالح الخارج.

- تعزيز الاستقلال الاقتصادي من خلال تنويع الإنتاج، والابتعاد عن الاعتماد على المواد الخام فقط.

- إحياء الثقافات واللغات المحلية كجزء من هوية وطنية جامعة تعزز الانتماء.

إن تجاوز الإرث الاستعماري ليس مهمة سهلة، لكنه ضرورة لا غنى عنها لبناء عالم أكثر عدلًا واستقلالًا. والمفتاح يبدأ من الوعي، ثم النقد، فالفعل. فالتاريخ، وإن لم نستطع تغييره، يمكن أن نصنع منه درسًا حيًا يرشدنا نحو مستقبل أفضل.

أسئلة شائعة

1. ما معنى “العالم الثالث” ولماذا يرتبط بالاستعمار؟

العالم الثالث هو مصطلح يشير للدول النامية التي كانت مستعمرات أوروبية سابقًا. وهذه الدول عانت من الاستعمار الذي أثر على تطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

2. هل كان للاستعمار أي تأثير إيجابي على هذه الدول؟

في بعض الأحيان بُنيت طرق ومدارس، لكن هذا كان لخدمة مصالح المستعمر أكثر من خدمة السكان المحليين، لذلك كانت الآثار السلبية أكثر وضوحًا وتأثيرًا.

3. لماذا لا تزال بعض الدول تعتمد اقتصاديًا على الدول التي استعمرتها؟

بعد الاستقلال، استمرت العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة، حيث تعتمد هذه الدول على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنعة من الدول الكبرى، ما يجعلها تبقى في حالة تبعية.

4. ما سبب النزاعات داخل دول العالم الثالث بعد الاستعمار؟

لأن المستعمرين رسموا حدود الدول بشكل عشوائي دون مراعاة التوزيعات العرقية والثقافية، مما أدى إلى وجود جماعات مختلفة داخل الدولة الواحدة تتنازع على السلطة.

5. كيف يمكن لهذه الدول تجاوز آثار الاستعمار؟

عن طريق بناء مؤسسات قوية، تطوير اقتصاد مستقل، تعزيز التعليم والثقافة المحلية، والعمل على توحيد المجتمع بعيدًا عن الانقسامات القديمة.